Ziele und Kontrolle

Wie kommt das Tiefbauamt (TBA) zu seinen Zielen? Wie stellt es seinen Auftrag sicher? Das TBA verfolgt Vorgaben in zwölf Zielbereichen. Wie schnitt es 2024 ab – und was hat sich das TBA fürs 2025 vorgenommen?

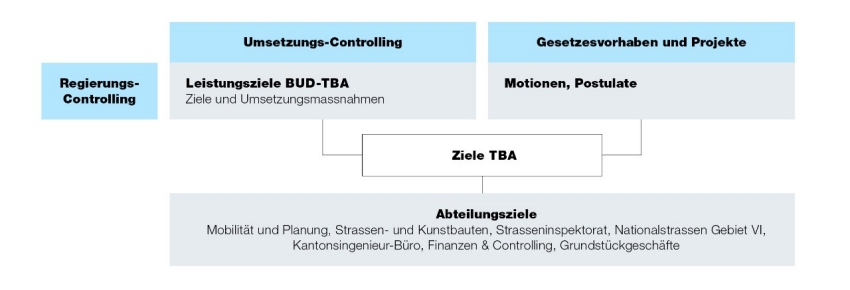

Das Tiefbauamt (TBA) hat Ziele mit mehrjährigem Horizont und Jahresziele:

- Die mehrjährigen Ziele kommen in der Regel «von oben»: Aus der Schwerpunktplanung der Regierung. Zudem kann der Kantonsrat jederzeit Ziele fürs TBA festlegen.

- Die Jahresziele kommen «von unten», von Abteilungen des TBA – es fasst sie als Amtsziele zusammen.

Die Ziele sind mit dem Bau- und Umweltdepartement, zu dem das TBA gehört, abgestimmt. Sie beziehen sich insbesondere auf das Strassenbauprogramm. Dieses legt alle fünf Jahre neue Ziele fest. Das TBA strukturiert diese in Teilziele, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Es rapportiert über den aktuellen Stand jeweils auch im Regierungs- und Umsetzungscontrolling (siehe Grafik).

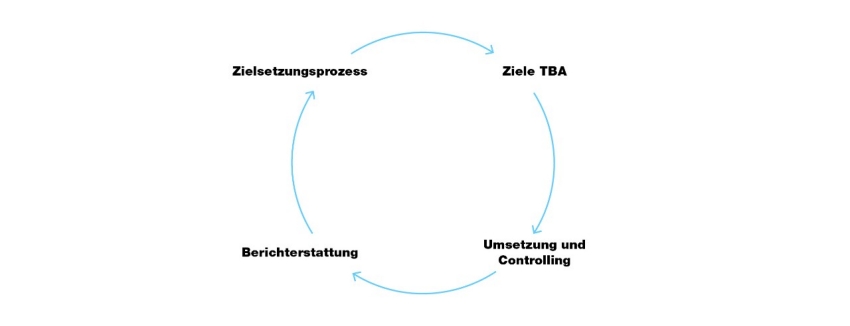

Aufgrund seiner Ziele erstellt das TBA einen Projekt- und Massnahmenplan. Die Fortschritte und Kosten überwacht es dauernd – und reagiert bei Bedarf zeitnah. Für jedes Ziel gibt es Leistungsindikatoren, die das TBA erfüllen muss. Die Erkenntnisse daraus fliessen dann in die Planung des Folgejahrs: Der Zielsetzungsprozess beginnt von Neuem. So stellt das TBA sicher, dass es seinen Auftrag erfüllt, sich ständig verbessert und seine Ressourcen gut einsetzt

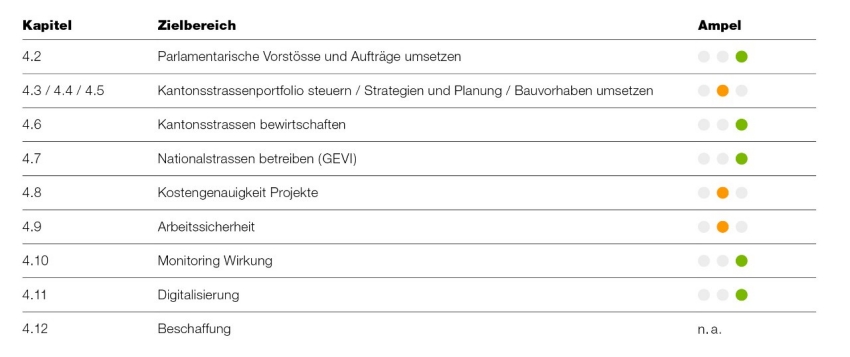

Die Ziele des TBA lassen sich in zwölf Bereiche zusammenfassen. Das TBA bewertet mit einem Ampelsystem, wo es in diesen steht. 2024 erfüllte das TBA seine Aufgaben weitestgehend.

- Aufgrund längerer Durchlaufzeiten und anderer Probleme werden die Termine im 18. Strassenbauprogramms voraussichtlich teilweise nicht eingehalten. Gemäss aktueller Prognose fallen damit auch geplante Investitionskosten per Ende 2028 tiefer aus.

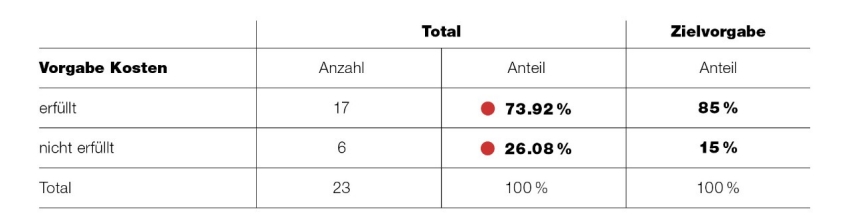

- Ziel wäre, bei 85 % der Vorhaben die Kosten einzuhalten. Es gelang bei 74 %.

- Der Kantonsstrassenfonds wird per Ende des 18. Strassenbauprogramms (2028) nicht wie vorgesehen ausgeschöpft. Grund dafür sind vor allem abgelehnte Projekte von Volksabstimmungen (24. November 2024).

- Die Unfälle liegen leicht über dem SUVA- und Branchengrenzwert.

Organisation

- Die strategischen Massnahmen sind umgesetzt (Weiterentwicklung des TBA).

- Die Stellen für Betriebs- und Sicherheitsanlagen sind ausgebaut.

- Bau- und Unterhaltsprojekte sind abgestimmt.

- Die Umweltwirkung ist durchleuchtet.

Dienstleistungen

- Das 18. Strassenbauprogramm läuft nach Plan.

- Grossprojekte erreichen ihre Meilensteine (zum Beispiel Rosenberg-Röhre, Mobilitätszukunft Rapperswil Jona).

- Die Velonetzplanung ist entworfen.

- Das Veloweggesetz ist mit Grundlagen fürs Mountainbiken umgesetzt (Motion).

- Das Veloweggesetz ist in der Gebietseinheit VI umgesetzt.

- Der Umgang mit Bushaltestellen (Art) ist geklärt (Motion).

- Der Umgang mit Temporeduktionen auf Kantonsstrassen ist geklärt (Motion).

- Der Strassenunterhalt gleicht mit baulichen Massnahmen den jährlichen Wertverlust aus.

Finanzen

- Der neue Geschäftsbericht liegt vor.

- Eine neue Software-Applikation ist implementiert (Xamos Main, FAMC).

Teilberichte aus dem Tiefbauamt

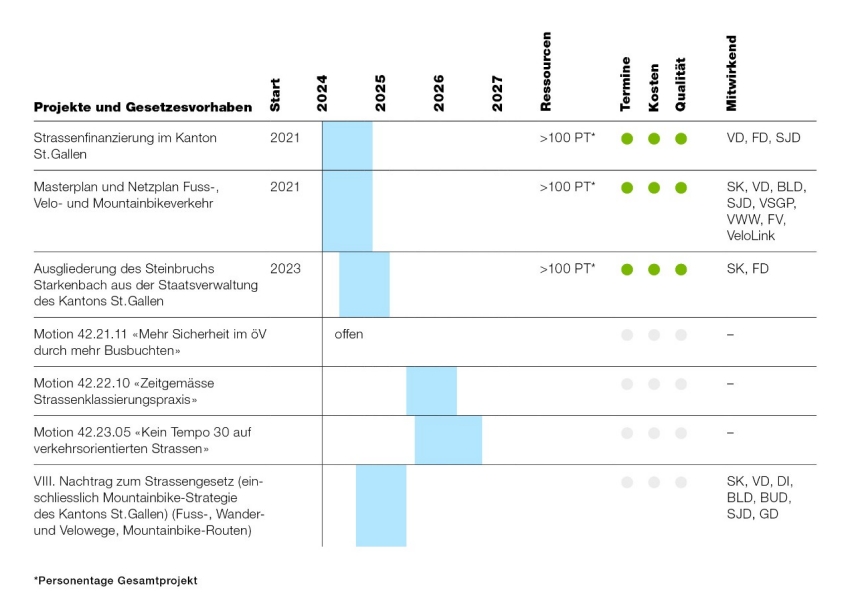

Das TBA hat 2024 drei parlamentarische Vorstösse bearbeitet und abgeschlossen. Drei Motionen sind anstehend. Bei einer weiteren ist die Rückmeldung der Motionäre ausstehend.

Im September 2023 beschloss der Kantonsrat das 18. Strassenbauprogramm (2024-2028). Es rechnet mit 552 Millionen* Franken für Kantonsstrassen. Der Kanton muss davon rund 400 Millionen Franken beisteuern (nebst Bund, Gemeinden und Dritten). Das Strassenbauprogramm enthält:

- 320 Bauvorhaben erster Priorität (491 Millionen Franken)

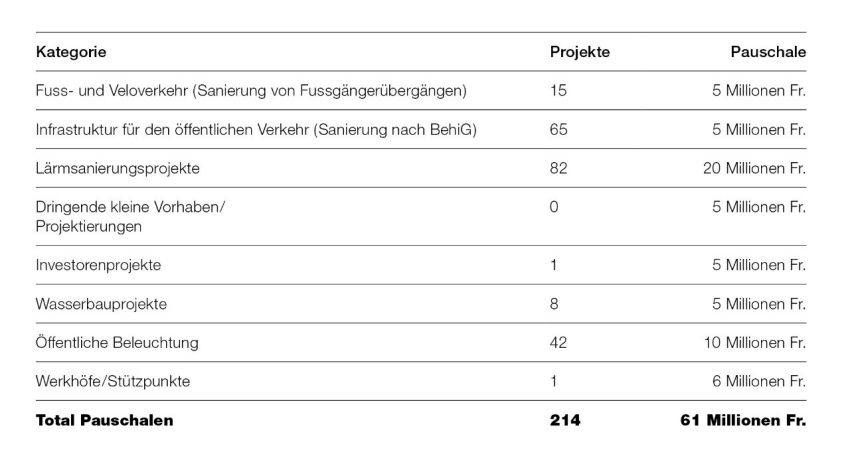

- 214 Bauvorhaben erster Priorität mit Pauschalen** (61 Millionen Franken)

- 5 Bauvorhaben zweiter Priorität (Ersatzprojekte)

- 12 weitere Bauvorhaben

Per Ende 2024 befinden sich insgesamt 551 Bauvorhaben in Arbeit. 241 laufende Vorhaben wurden vom 17. Strassenbauprogramm ins 18. überführt, 79 sind neu.

* Dieser Rahmenkredit ist für Bauvorhaben erster Priorität vorgesehen – inkl. Pauschalen.

** Gemäss Tabelle (siehe unten).

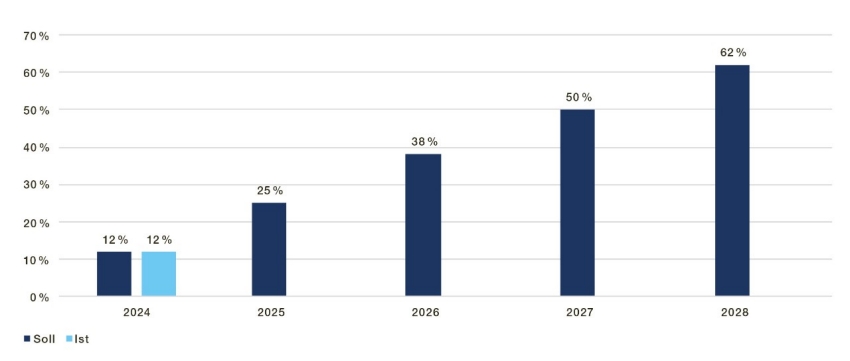

Erfahrungsgemäss kann das TBA mit seinen Ressourcen jährlich maximal 80 Millionen Franken verbauen – in Jahren mit Grossprojekten 100 Millionen. Für ein fünfjähriges Strassenbauprogramm ohne Grossprojekte rechnet das TBA deshalb mit 400 Millionen Franken. Da nicht alle Projekte realisiert werden können (Verzögerungen, Verzichte), ist eine Überbuchung mit 552 Millionen Franken sinnvoll – in diesem Fall eine Überbuchung um 38 Prozent. Denn das TBA kann bis zum Ende des aktuellen Strassenbauprogramms 62 Prozent* davon umzusetzen – das entspricht der besagten Kapazität von 400 Millionen Franken.

* Per Ende 2024 erreichten 39 Vorhaben das Ziel (12%). Die Erwartungen sind: 25% bis 2025, 38% bis 2026, 50% bis 2027 und 62% bis 2028.

Bereits im 17. Strassenbauprogramm (2019-2023) zeigte sich, dass die Durchlaufzeiten zunahmen. Per Ende 2024 geht das TBA davon aus, dass von den geplanten 400 Millionen Franken nur 316 Millionen Franken ausgegeben werden. Das hat verschiedene Gründe:

- Grundstückerwerbe verzögern sich aufgrund fehlender Personalressourcen.

- Das neue gesetzliche Mitwirkungsverfahren ist zeitintensiv.

- Beauftragte Ingenieursbüros sind stark ausgelastet.

- Bedürfnisse und Prioritäten der Gemeinden ändern sich während Projekten und führen zu Planungsunsicherheit und mangelnden personellen Ressourcen.

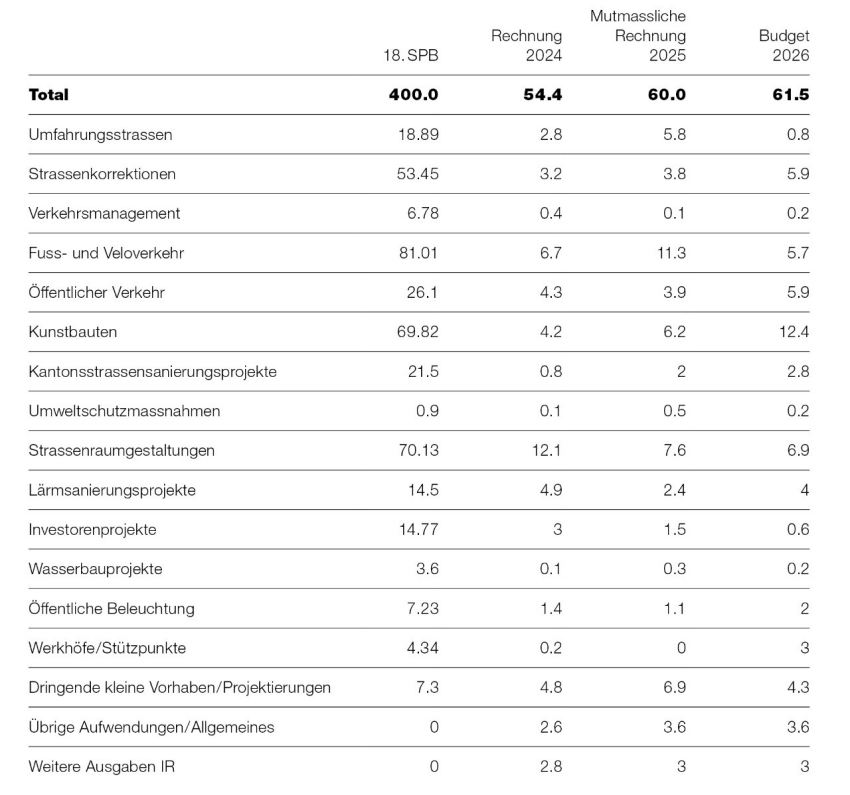

Im Jahr 2024 gab das TBA für Kantonsstrassenvorhaben 54.4 Millionen Franken aus. Die folgende Tabelle teilt sie in Projektkategorien. Fürs 2024 sind sie aus der Strassenrechnung abgeleitet. Bei den Prognosen (2025 bis 2028) und beim gesamten 18. Strassenbauprogramm stehen effektiv erwartete Ausgaben. Im Gegensatz zur vorhergehenden Tabelle, sind hier keine Überbuchungen mehr drin. Das Total fürs 18. Strassenbauprogramm umfasst also 400 Millionen Franken (anstelle der 552 Millionen).

Per Ende 2024 erreichten 12% der Kantonsstrassenprojekte den Soll-Meilenstein des 18. Strassenbauprogramms:

Von den 320 Projekten erster Priorität begannen bei 37 Projekten Studien, 155 befinden sich in Projektierung und 41 in Bau. 23 Projekte schloss das TBA ab. 21 Projekte wurden aufgegeben. Die nachfolgende Grafik zeigt:

- in dunkelblau: den angestrebten Projektfortschritt

- in hellblau: den erreichten Projektfortschritt

Bushaltestellen nach Behindertengleichstellungsgesetz

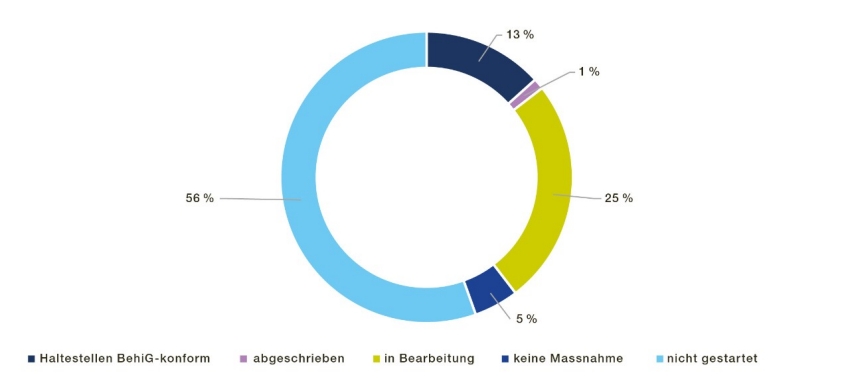

Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt, dass behinderte Menschen den öffentlichen Verkehr autonom nützen können. Die Umsetzungsfrist endete 2023. Für die Bushaltestellen* sind die Strasseneigentümer (TBA) zuständig.

Im Kanton St.Gallen sind erst 13 Prozent der Bushaltekanten hindernisfrei. Der Nachholbedarf ist enorm. Deshalb sind für 2024 bis 2028 weitere 5 Millionen Franken für Sanierungen vorgesehen. Die Umsetzung ist schleppend, weil die Schweizer Normen stark verzögert herauskamen. Zudem besagt ein Verwaltungsgerichtsentscheid von 2020, dass Haltekanten mit einem Anschlag von 16 Zentimetern nicht BehiG-konform seien.

* Der Kanton St.Gallen zählt über 1’200 Haltekanten an Kantonsstrassen. Er bewertete sie 2018 nach Nutzenpunkte von null bis hundert: betreffend Nachfragepotenzial, zentrale Einrichtungen, Umsteigefunktion und Frequenz. Haltekanten mit mehr als siebzig Punkten gehören zur ersten Priorität. Jene mit vierzig bis siebzig Punkten zur zweiten. Bei Haltekanten mit weniger als 40 Punkten werden Massnahmen nur bei ordentlichen Sanierungen empfohlen – aufgrund der Wirtschaftlichkeit.

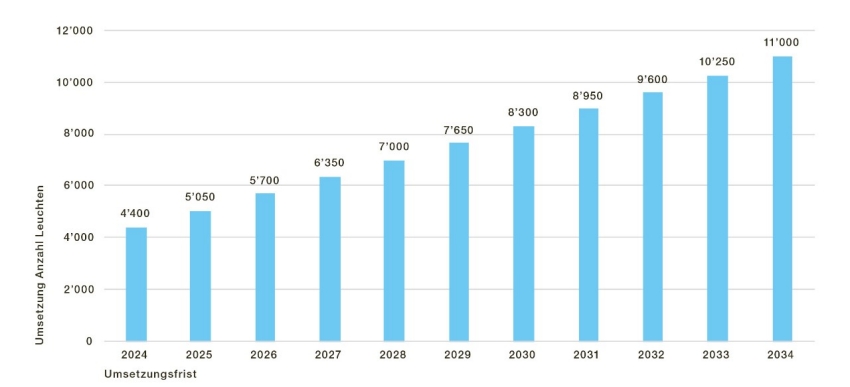

Öffentliche Beleuchtung mit LED

Bis Ende 2024 rüstete das TBA 4'400 von 11'000 Leuchten von Natriumdampflampen auf LED um. Mit jährlichen rund 650 Sanierungen wird das Beleuchtungsnetz in rund zehn Jahren vollständig modernisiert sein. Dafür sieht das 18. Strassenbauprogramm zehn Millionen Franken vor.

Stand Sanierung Fussgängerübergänge

Zwischen 2011 bis 2013 überprüfte das TBA alle 1408 Fussgängerstreifen an Kantonsstrassen auf Ihre Sicherheit:

- Bei 157 waren keine Massnahmen nötig.

- Bei 22 wird aufgrund der Verhältnismässigkeit auf Massnahmen verzichtet.

Per Ende 2024 sind mit laufenden Kantonsstrassenprojekten 254 Fussgängerstreifen in Arbeit. Bei 331 Fussgängerstreifen (23.5 Prozent) konnten die Sicherheitsdefizite noch nicht angegangen werden. Das 18. Strassenbauprogramm sieht dafür 5 Millionen Franken vor.

Bei Grossvorhaben bewertet das TBA verschiedene Varianten in einer Zweckmässigkeitsbeurteilung. So stellt es sicher, dass die Vorhaben in die Gesamtverkehrsstrategie passen und die beste Lösung weiterverfolgt wird. Aktuell bewertet das TBA mehrere Projekte:

- Massnahmen in Pizol-Wartau

- Massnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbaukonzept Rickenstrasse

- Spange in Gossau

- Verbindung Au-Lustenau

- Netzergänzung Ost in Wil

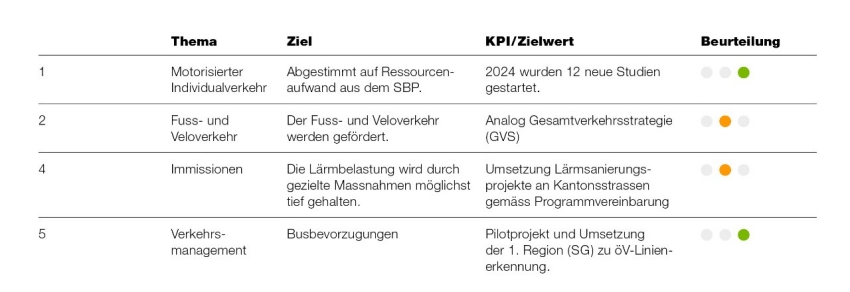

Das TBA erarbeitete eine Mountainbikestrategie. Lärmsanierungsprojekte setzte es etwas mehr um als geplant – allerdings initiierte es weniger Gutachen. Ein Pilotprojekt zur öV-Linienerkennung wurde 2024 in der Region St.Gallen abgeschlossen.

Das TBA erreichte 2024 seine Ziele bezüglich Kostengenauigkeit bei den Projekten des Strassenbauprogramms nicht durchgehend.

Für den baulichen und betrieblichen Unterhalt der knapp 640 Kilometer Kantonsstrassen stehen dem Strasseninspektorat jährlich durchschnittlich 65 Millionen Franken aus dem Strassenfond zur Verfügung.

Baulicher Unterhalt und Strassenzustand

Rund zwei Drittel des Unterhaltsaufwands für die Kantonsstrassen betreffen den baulichen Unterhalt mit Schwerpunkt Belagssanierung. Drittfirmen (Bauunternehmen) führen diese Arbeiten aus.

Der Werterhalt der Kantonsstrassen mit Belags- und Strassensanierungen kostet jährlich rund 30 Millionen Franken – 2024 waren es 34 Millionen Franken. Der Wertverlust beläuft sich auf rund 3 bis 4 Prozent des Anlagewerts, beziehungsweise 37 Millionen Franken pro Jahr. Um den heutigen Standard betreffend Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit der Strassen zu halten, muss das Strasseninspektorat Sanierungen in etwa gleicher Höhe umsetzen.

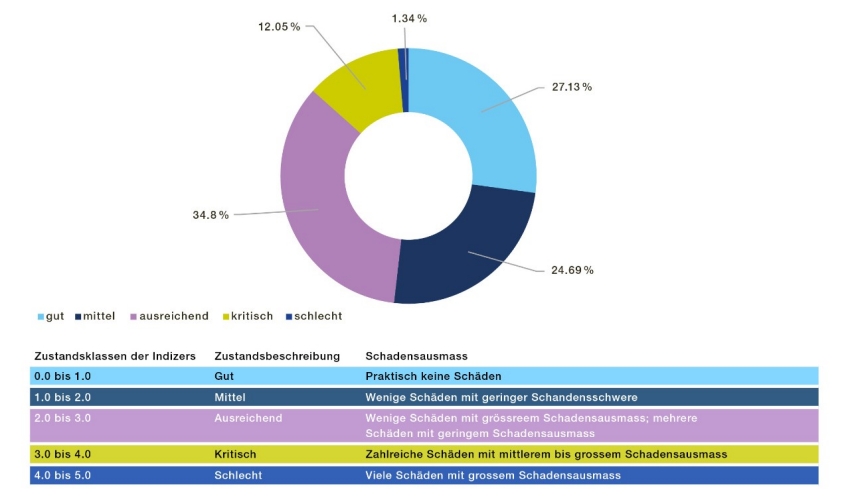

Im Jahr 2021 liess das Strasseninspektorat den Strassenzustand bewerten. Dies ergab einen durchschnittlichen Zustandsindex* von 1.96. Damit wird das Ziel (Zustandsindex von 1.8) knapp eingehalten. Der Abwärtstrend wurde offenbar gestoppt. Dennoch befindet sich der Strassenzustand vor einem kritischen Kipppunkt. Der Fokus muss auf dem Infrastrukturerhalt und optimalen Zeitpunkt der Sanierungen liegen.

* siehe Tabelle unten

Betrieblicher Unterhalt

Die fünf Strassenkreisinspektorate (SKI) führen den betrieblichen Unterhalt zu rund 80 Prozent mit eigenen Mitarbeitenden aus. Die aufwendigsten Dienstleistungen im betrieblichen Unterhalt sind der Winterdienst und die Reinigung

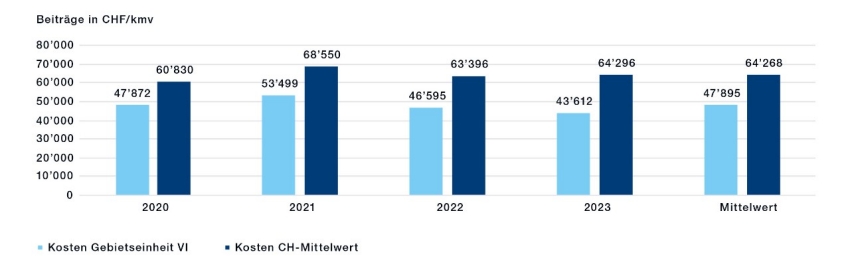

Für den betrieblichen Unterhalt im Jahr 2024 wendete das Strasseninspektorat rund 16 Millionen Franken auf. Pro Kilometer kostete er knapp 26'000 Franken. Der Kanton St.Gallen zeigt traditionell eine bessere Kosteneffizienz das Mittel der Kantone in der Schweiz.

Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer im kantonalen Vergleich

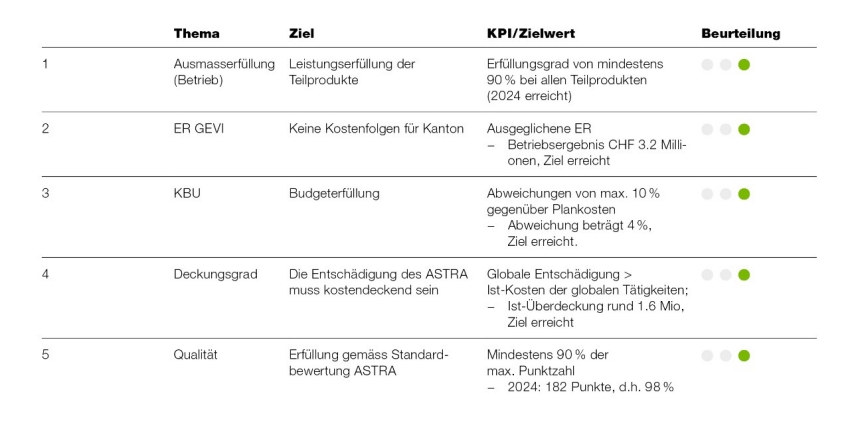

Die Gebietseinheit VI (GEVI) stellte 2024 ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis und erreichte oder übertraf alle Ziele.

Das GEVI erbringt seine Leistungen sehr wirtschaftlich und effizient. Seine Kosten liegen rund 30 Prozent unter dem Schweizer Mittelwert.

1558 Sperrungen erfuhren die Nationalstrassen der Gebietseinheit VI im Jahr 2024 – eine Zunahme von 20%.

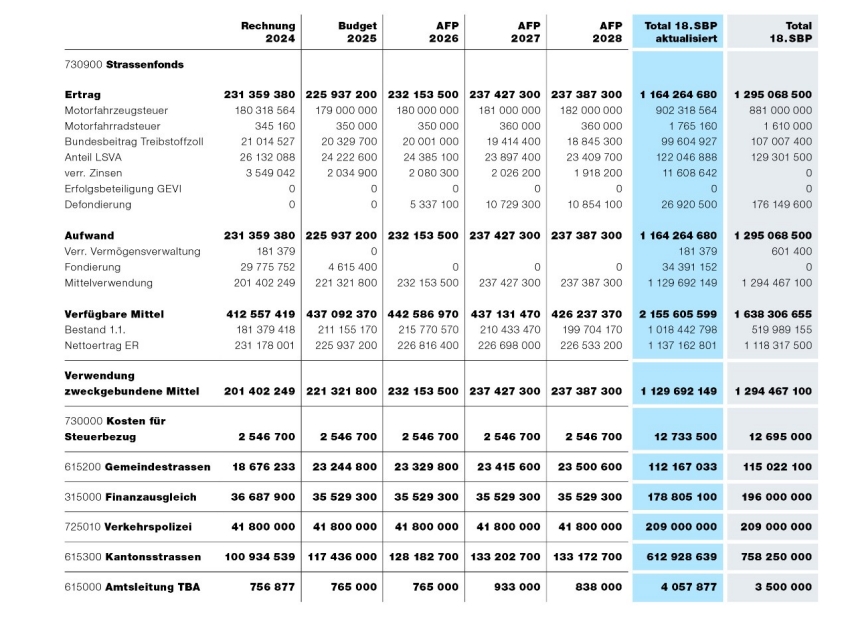

Der Strassenfonds im Kanton St.Gallen dient dazu, Bau, Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen zu finanzieren. Dazu kommen Massnahmen für den Fuss- und Veloverkehr, den Lärm-, Natur- und Landschaftsschutz sowie die Arbeit der Verkehrspolizei.

Haupteinnahmequelle des Strassenfonds ist die Motorfahrzeugsteuer. Weitere Einnahmen stammen aus Bundesbeiträgen. Ziel ist, dass sich die Strasse so selbst finanziert – verursachergerecht.

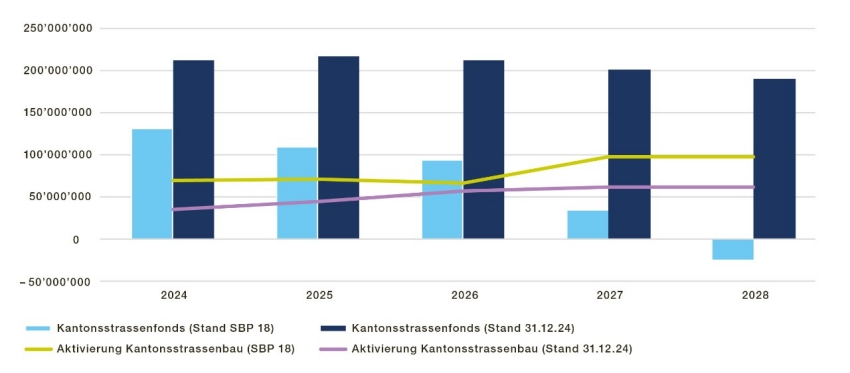

Die Hochrechnung des Strassenfonds zeigt per Ende des aktuellen Strassenbauprogramms (2028) einen Überschuss von 189 Millionen Franken – statt einem Minus von 25 Millionen Franken.

Hochrechnung Strassenfonds

Der Hauptgrund für den Überschuss sind der vom Schweizer Volk abgelehnte Ausbau der Nationalstrassen und die in Uznach abgelehnte regionale Verbindungsstrasse Gaster. Zudem werden immer mehr Projekte verzögert, zurückgestellt, abgelehnt oder abgeschrieben. Die Erfahrung zeigt, dass dieser Anteil bei gut 20 Prozent der Gesamtkosten liegt.

Finanzierung des 18. Strassenbauprogramms

Das TBA legt grossen Wert auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Ziel ist, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu gewährleisten und Berufsunfälle zu vermeiden. Die Vorgesetzten tragen mit vorbildlichem Verhalten und offener Kommunikation dazu bei, dass alle die Sicherheitsmassnahmen einhalten. Für 2024 setzte sich das TBA zum Ziel, Berufsunfälle auf weniger als 15 zu reduzieren.

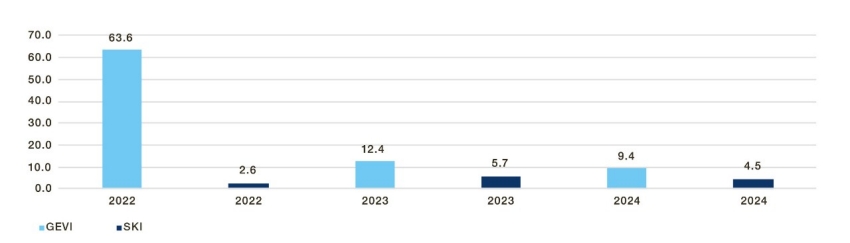

Unfälle im TBA

Die meisten Unfälle geschehen bei der Grünpflege. Das Auge ist die meistbetroffene Körperstelle. Unfälle führten im TBA zu 205 Ausfalltagen. Die obenstehende Grafik zeigt die Ausfalltage pro Unfall in der Abteilung Gebietseinheit VI (GEVI) und den Strassenkreisinspektoraten (SKI).

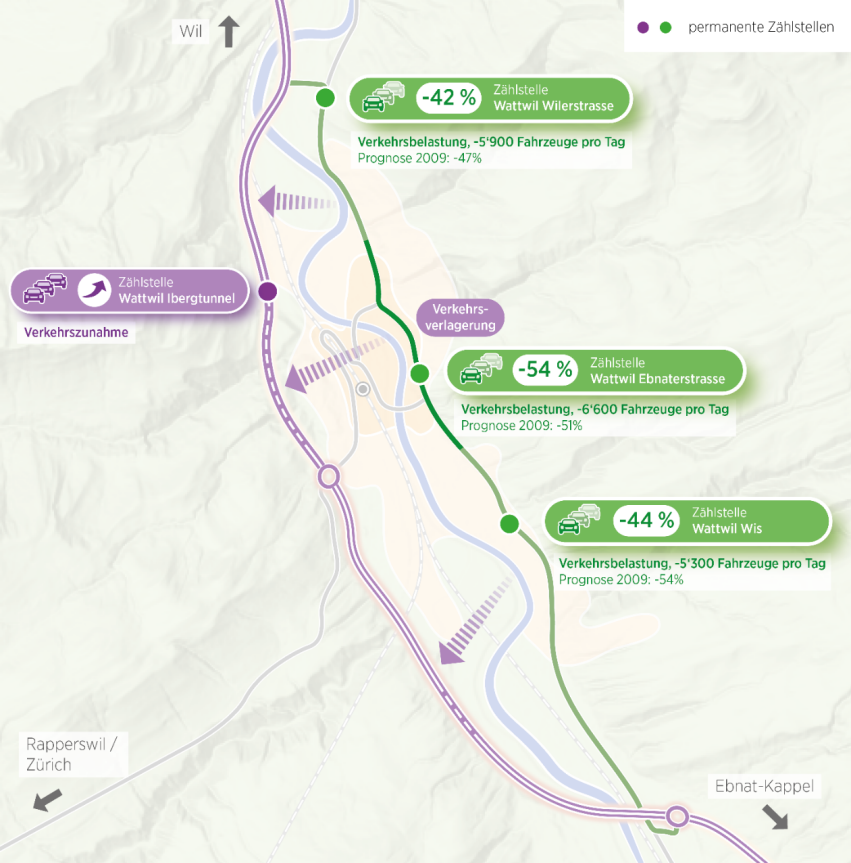

Projekt: Umfahrung Wattwil

Die Umfahrung Wattwil (zweite Etappe) wirkt wie gewünscht. Das zeigt die Wirkungskontrolle des TBA. Der Verkehr in Wattwil ging dank der Umfahrung um die Hälfte zurück. Damit ist das Ziel der Regierung erfüllt.

Im Ortszentrum an der Zählstelle Ebnaterstrasse wurde eine Entlastung von 54 Prozent nachgewiesen. Etwas weiter nördlich und südlich zeichneten die Zählstellen Wilerstrasse und Wis eine Entlastung von 42 und 44 Prozent auf. Der Verkehr verlagerte sich also vom Ortszentrum auf die Umfahrung. Dort stellte das TBA eine Zunahme fest.

Das TBA untersuchte auch, ob die zweite Etappe aufgrund der erhöhten Attraktivität in Nord-Süd-Richtung zu Mehrverkehr im Raum Wattwil führte. Dies ist nicht der Fall.

Motorisierungsgrad

Der Motorisierungsgrad misst den Fahrzeugbestand nach Bevölkerungsgrösse. Als nützlicher Indikator zeigt er das Potenzial der Mobilität – und insbesondere, wie die Verfügbarkeit von Fahrzeugen wächst.

Im Jahr 2024 betrug der Motorisierungsgrad im Kanton St.Gallen 555 Strassenfahrzeuge auf 1’000 Einwohnerinnen und Einwohner. 2011 entsprach der St.Galler Motorisierungsgrad dem Schweizer Durchschnitt. Inzwischen liegen wir fast 4 Prozent darüber.

Seit 2023 hat der Wert wieder um 0.89 Prozent abgenommen. Er liegt mittlerweile unter dem Höchstwert von 2021 (562 Fahrzeuge). Es ist aber nicht auszuschliessen, dass sich der Wachstumstrend der letzten Jahrzehnte fortsetzt.

Zählstellen

Gegenüber dem Vorjahr nahm der Verkehr auf dem kantonalen Strassennetz um 1.2 Prozent zu. Insgesamt liegt er aber immer noch leicht (-2.8 Prozent) unter dem Wert vor Corona (2019). Der Veloverkehr nahm gemäss kantonalen Zählstellen im letzten Jahr um 5.5 Prozent ab. Er liegt aber immer noch deutlich über den Werten von 2019 (+5.2 Prozent).

Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren rasant an Bedeutung gewonnen. Sie prägt zunehmend die Art und Weise, wie wir arbeiten und kommunizieren. Digitale Technologien werden eingesetzt, um die Effizienz zu steigern und die Zusammenarbeit zu optimieren. Im TBA standen folgende Themen im Fokus:

- Der volle Einsatz von MS Teams mit all seinen Funktionen erleichtert und beschleunigt die Zusammenarbeit im TBA zunehmend.

- Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) hilft repetitive Aufgaben zu automatisieren und Mitarbeitende zu entlasten – etwa bei der Datenanalyse oder beim Texten. Unklarheiten bestehen etwa noch beim Datenschutz. Das TBA verfolgt die Entwicklung von KI-Anwendungen weiter.

Das TBA beschäftigt folgende Projekte der Digitalisierung:

- Building-Information-Modeling-Methode (BIM): Durch digitale Planung und modellbasierte Zusammenarbeit werden Bauprojekte effizienter, transparenter und wirtschaftlicher umgesetzt.

- Werkstatt-Tool: Das Projekt zielt darauf ab, die Wartungs- und Reparaturprozesse des TBA zu digitalisieren. Ein Pilotprojekt läuft im Strassenkreis Buchs.

- Weiterentwicklung des ÖREB (Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen): Beispielsweise entfällt dank der Veröffentlichung von Sichtzonen für Grundstückseigentümer ein zusätzlicher Vertrag. Das reduziert administrativen Aufwand erheblich.

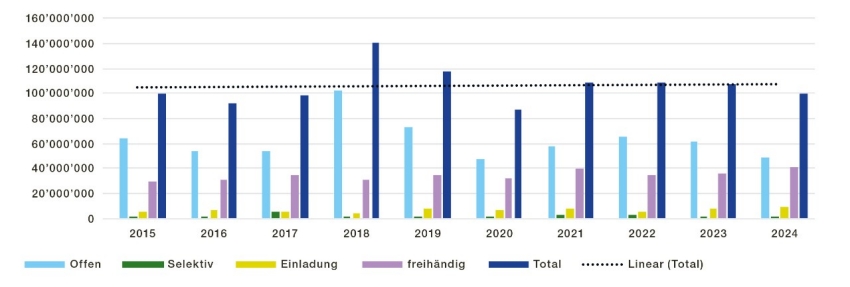

Das TBA vergibt Aufträge offen, selektiv, freihändig oder auf Einladung. 2024 lagen die summierten Beträge im langjährigen Mittel.

Im Jahr 2024 erteilte das TBA 1'477 Aufträge. Die Vergaben bei den Dienstleistungen nahmen in den letzten Jahren zu. Jene bei Bereichen Bau und Lieferungen blieben relativ stabil.